Startseite » Die Chronik der Münchner Tafel

Gemeinsam Großes bewegen

Die Idee zur Münchner Tafel kam der Gründerin Hannelore Kiethe, als sie auf einen Bericht über eine Lebensmittelrettungsbewegung in New York stieß. City Harvest, eine Gruppe engagierter New Yorker, rettete einwandfreie Lebensmittel, die sonst weggeworfen worden wären, und verteilte sie kostenlos an hungernde Menschen. Inspiriert von dieser Initiative beschloss Hannelore Kiethe, ein ähnliches Projekt in München zu starten. Das war 1994, zu einer Zeit, als Armut in München ein tabuisiertes Thema war. Die Stadt galt als schön und wohlhabend, auch wenn es laut Armutsbericht bereits damals über 100.000 Bedürftige gab.

Entsprechend schwierig waren die Anfänge der Münchner Tafel. Als Hannelore Kiethe mit einigen Freundinnen begann, Lebensmittel vor der Entsorgung zu retten und an Bedürftige zu verteilen, waren die Frauen weitgehend auf sich gestellt. Die Politik zeigte wenig Interesse, in der Öffentlichkeit wurden sie kaum wahrgenommen. Den Transport der Lebensmittel organisierten sie mit Privatautos. Trotz dieser Herausforderungen blieb die Tafelgründerin hoch motiviert und entschied sich bewusst gegen eine Anbindung an eine größere Institution.

Schritt für Schritt zum Erfolg

Zwar war es nicht einfach, ein solches Projekt mit nur wenigen Wegbegleitern auf die Beine zu stellen. Doch es hat sich gezeigt, dass unabhängig zu bleiben der richtige Weg war. So ließ sich flexibel agieren, Dinge konnten schnell entwickelt und umgesetzt werden. Am Anfang war vor allem Improvisationstalent gefragt. Wie kommt man an die Lebensmittel? Wie findet man die Menschen in Not? Über den damaligen Leiter der Großmarkthalle entstanden Kontakte zu Händlern, die ihre nicht verkauften Waren an die Münchner Tafel abgaben. Das Sozialreferat nannte Einrichtungen, an die die Lebensmittel geliefert werden konnten.

Schnell wurde klar: Das reicht nicht, man muss an die versteckte Armut ran, direkt zu den Bedürftigen. Hannelore Kiethe nahm Kontakt zu Walter Lorenz auf, der mit seinem Bus „Möwe Jonathan“ jede Nacht durch München fuhr und Obdachlose versorgte. Von ihm bekam sie den Tipp, sich an die Pfarrgemeinde Mariä Sieben Schmerzen im Hasenbergl zu wenden. Der zuständige Pfarrer willigte ein, dass die Münchner Tafel einmal in der Woche auf dem Kirchplatz Lebensmittel an Bedürftige verteilen durfte.

Als Hannelore Kiethe mit nur einer Helferin im tiefsten Schnee mit ihrem Transporter auf dem Kirchplatz vorfuhr, waren die Menschen zunächst zögerlich. Sie konnten sich nicht vorstellen, einfach so etwas umsonst zu bekommen. Schon nach kurzer Zeit fassten sie dann Vertrauen, und von da an ging alles sehr schnell. Eine Ausgabestelle folgte der nächsten. Die Presse wurde auf die Aktivitäten aufmerksam, und Tafeln in ganz Deutschland orientierten sich am Münchner Modell. Die Caritas unterstützte mit Helfern, die Anfragen häuften sich.

Bekannte Persönlichkeiten und engagierte Mitarbeiter fördern die Münchner Tafel

Was einst als kleines Projekt begann, entwickelte sich rasch zu einer Bewegung, die das Leben vieler Menschen verändert hat. Dank der Unterstützung von engagierten ehrenamtlichen Helfern, großzügigen Förderern und treuen Freunden konnte die Münchner Tafel immer mehr Menschen erreichen und ihnen Hoffnung und Hilfe schenken. Namhafte Förderer und Schirmherren gaben dem Projekt ein Gesicht und sorgten für mehr Sichtbarkeit, sei es die Münchner Politikerin, Fotografin und Autorin Edith von Welser-Ude, die engagierte Sozialarbeiterin Regina von Habsburg oder der Unternehmer Claus Hipp. Claus Hipp ist der Münchner Tafel seit den Anfängen eng verbunden, war zeitweise sogar ihr Schirmherr und steht ihr noch heute eng zur Seite – eine große Ehre und Anerkennung.

Neben dem persönlichen Engagement ist die Münchner Tafel natürlich auf Spenden angewiesen. Als die ersten 100 D-Mark zusammenkamen, fühlte es sich für alle Beteiligten wie ein Fest an. Dabei sind es nicht nur die finanziell gut gestellten Menschen, die die Tafel unterstützen. Besonders bewegend war die Aktion „Kauf eins mehr“ in Zusammenarbeit mit den Johannitern, bei der vor allem Menschen spendeten, die selbst Hunger und Armut erlebt haben. Jede Spende, ob groß oder klein, trägt dazu bei, die Arbeit fortzusetzen.

Ein wesentlicher Eckpfeiler für das Funktionieren der Münchner Tafel sind die fast 1.000 Mitarbeiter, von denen die meisten ehrenamtlich tätig sind. An 365 Tagen im Jahr sind sie bei Wind und Wetter im Einsatz, um Bedürftige zu versorgen. Sie repräsentieren einen Querschnitt unserer Gesellschaft – vom Topmanager über den emeritierten Professor bis hin zu Menschen, die selbst nicht viel besitzen. Das Besondere: Alle engagieren sich gemeinsam und arbeiten Hand in Hand wie die Zahnräder eines gut geölten Getriebes. Auf den Touren sitzt man oft stundenlang zusammen im Auto. Das ist viel Zeit, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und enge Verbindungen zu knüpfen. Diese gemeinsamen Erlebnisse und das Zusammengehörigkeitsgefühl machen die Arbeit nicht nur effizient, sondern auch bereichernd.

Hochprofessionell organisiert und digitalisiert

Der Betrieb einer Tafel ist ein enormer logistischer Aufwand. Es gibt viele strenge Auflagen für solche Initiativen. Man unterliegt der Lebensmittelüberwachung, es wird streng kontrolliert, ob zum Beispiel die Kühlkette eingehalten wird, auch die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel muss gewährleistet sein. Jede Ausgabestelle hat eine Nummer, jede Obst- und Gemüsekiste muss registriert werden. Das alles auf die Beine zu stellen, war damals eine große Herausforderung. Zunächst wurden vereinfachte Formen entwickelt, um den Anforderungen gerecht zu werden.

Heute ist die Münchner Tafel wie ein Unternehmen organisiert und hochgradig digitalisiert. Regelmäßig werden Vertreter der Wirtschaft zu Führungen durch die Zentrale, das Lager, die Tourenplanung und die Personalabteilung eingeladen. Und regelmäßig sind diese Besucher beeindruckt von der hohen Professionalität. Dies ist in großen Teilen dem ehrenamtlichen Engagement zu verdanken, kann aber nicht alles abdecken. So wurden in der schlanken Verwaltung nach und nach verschiedene Stabsstellen eingerichtet. Diese wurden einerseits mit ehemaligen Ehrenamtlichen besetzt, andererseits mit Menschen, die Schwierigkeiten haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dass die Finanzierung vom Bund gefördert wird, ist für die Münchner Tafel nur ein Nebenaspekt. Man möchte vor allem jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen einen Nährboden bieten, auf dem sie sich entwickeln können. So beschäftigt man auch Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes, sogar aus Indien.

Respekt zeigen und Würde wahren – Werte im Umgang mit den Tafelgästen

Dass die Menschen, die zur Münchner Tafel kommen, Gäste und nicht Kunden genannt werden, ist kein Zufall. Man möchte die Würde der Menschen, die zu den Ausgabestellen kommen, wahren und ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie hier nur das bekommen, was andere nicht mehr haben wollen. An allen Ausgabestellen werden qualitativ hochwertige Waren verteilt – Obst, Gemüse, Brot, Käse, Wurst, Fleisch. Man fühlt sich wie auf einem Markt. Waren, die kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, werden separat ausgelegt, so dass die Gäste die Wahl haben.

Für viele bedürftige Menschen ist die Münchner Tafel nicht nur eine Anlaufstelle für Lebensmittel. Hier finden sie Respekt, Toleranz, Verständnis und Menschen, die ihnen zuhören. Die ein offenes Ohr haben für ihre Geschichte und ihre persönlichen Schicksale. Schicksale, die vielleicht leichter zu bewältigen sind, wenn man nicht allein ist. Und das ist man bei der Münchner Tafel nicht, denn unser Anspruch ist:

Gemeinsam Großes bewegen.

30 Jahre Münchner Tafel

Seit ihrer Gründung im Jahre 1994 hat sich die Münchner Tafel zu einer unverzichtbaren Institution in München entwickelt. Diese Chronik beleuchtet die wichtigsten Meilensteine und Entwicklungen “unserer” Tafel, mit dem Ziel “Lebensmittel verteilen -statt vernichten“ und diese an bedürftige Menschen weiterzugeben.

1994

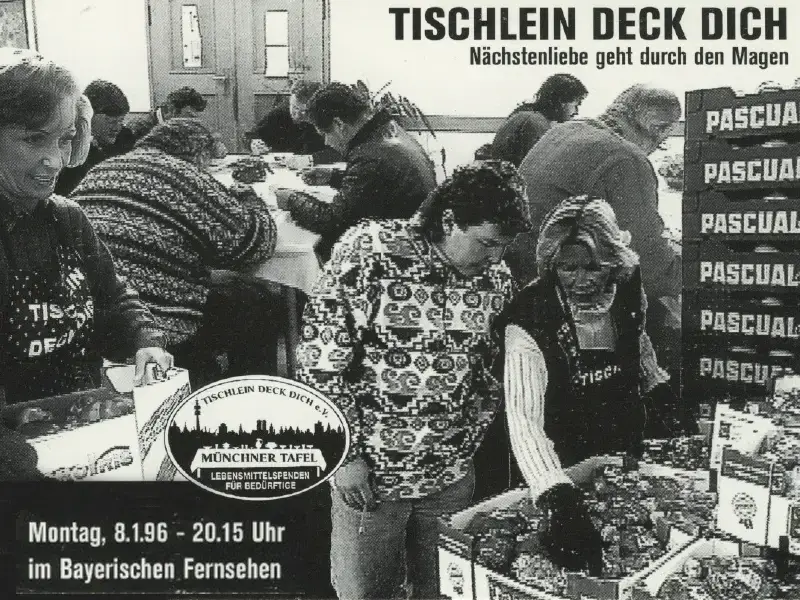

- Gründung als eine der ersten Tafeln in Deutschland unter dem Namen “Tischlein deck dich”

- 07.10.1994: Start der Arbeit in der Großmarkthalle – Einsammeln von Obst und Gemüse mit privaten PKWs

- 10 Helfer verteilten rund 0,5 Tonnen Lebensmittel jede Woche an 500 Tafel-Gäste ausschließlich über Gemeinschaftsunterkünfte

- 8 Firmensponsoren unterstützen die Arbeit

1995

- Mai 1995: Bezug des ersten Büros welches von der Hypo-Bank in der Theatinerstraße 8 zur Verfügung gestellt wurde

- Mai 1995: Erstes eigenes Tafel-Auto

- Schirmherrschaft des Vereins übernehmen IKKH Regina von Habsburg und Professor Dr. Claus Hipp

1996

- Das Bayerische Fernsehen berichtet in einer großen einstündigen Reportage über den Verein. Danach kommen begeisterte Reaktionen aus ganz Deutschland

- Eröffnung der ersten Ausgabestelle im Stadtteil Hasenbergl - der Brennpunkt Nummer Eins - mit dem Anliegen, direkt Einzelpersonen in verstecker Armut zu unterstützen

- Später im selben Jahr eröffnen 4 weitere Ausgabestellen, die Nachfrage ist groß

1997

- Der Vereinsname wird in MÜNCHNER TAFEL e.V. abgeändert

- Die Berechtigungsausweise werden entwickelt und eingeführt

- Auf der Mitgliederversammlung wird einstimmit beschlossen, dem Tafel-Dachverband nicht beizuteten, sondern unabhängig zu bleiben

1998

- Wir bekommen dank eines großherzigen Händlers in der Großmarkthalle ein erstes eigenes Lager kostenlos gestellt

- Ein vierter Transporter wird gespendet

1999

- 1. Januar 1999: Einführung des Euro. Dies führt zu einer gesteigerten Nachfrage

- 1 Juli 1999: Umzug des Büros in das Alte Kontorhaus auf dem Gelände der Großmarkthalle welches unsere Arbeit enorm erleichtert

- 45 ehrenamtliche Helfer verteilten jede Woche zwischen 20-30 Tonnen Lebensmittel an 4.000 Bedürftige

- 40 Firmensponsoren unterstützen die Arbeit

2001 - 2005

- 2001: 13 Ausgabestellen und 6.000 Tafel-Gäste

pro Woche - 2004: 100 ehrenamtliche Helfer verteilten jede Woche zwischen 60-70 Tonnen Lebensmittel an

11.000 Bedürftige - 2004: 80 Firmensponsoren unterstützen die Arbeit

- 2004: Vera Mauser und Hannelore Kiethe bekommen Verdienstmedaille des Verdienstordens

- 1. Januar 2005: Einführung von Harz IV, welches einen sprunghaften Anstieg an Bedürftigen mit

sich bringt

2007 - 2010

- 2007: Verleihung der Medaillie “Abenteuer Menschlichkeit vom Bayerischen Roten Kreuz

- 2008: Hannelore Kiethe erhält von OB Christian Ude die Medaille “München Leuchtet” in Silber für die Arbeit der Münchner Tafel

- 2009: 15 Jahre Münchner Tafel e.V. mit Feier in der Rathausgallerie

- 2010: Gabriela von Habsburg übernimmt nach dem Tode ihrer Mutter deren Schirmherrschaft und übt sie gemeinsam mit Prof. Dr. Claus Hipp aus

2011

- Umzug des Lagers in die Keller der Großmarkthalle muss erfolgen, wegen Aufgabe des bestehenden Lagers. Das neue Lager wird vom Verein angemietet

- Mit zunehmender Bekanntheit gewinnt die Münchner Tafel immer mehr an wertvollen Helfern und Sponsoren

2012

- 420 ehrenamtliche Helfer verteilen jede Woche über 100 Tonnen Lebensmittel an 18.000 Tafel-Gäste

- 120 Firmensponsoren unterstützen unsere Arbeit

- 85 wöchentlich versorgte soziale Einrichtungen, davon 10 Schulen

- 24 Ausgabestellen - verteilt auf das gesamte Stadtgebiet

- 16 Lieferfahrzeuge (inkl. 6 Kühltransporter) und viele private PKWs sind im Einsatz

2015

- Grosse Flüchtlingswelle führt zu wachsender Nachfrage an Unterstützung

- Großherzige Förderer und Sponsoren helfen die akuten Herausforderungen und die immer komplexer werdende Logistik zu bewältigen

- 26 Ausgabestellen

2018

- Umzug des Lages in ein großes Kühllager in der Großmarkthalle

- Wegen der strengen Auflagen der Lebensmittelaufsicht, Ausbau der Flotte auf Kühltransporter.

2019

- 25 Jahre Münchner Tafel e.V.

- 650 ehrenamtliche Helfer verteilen jede Woche über 120 Tonnen Lebensmittel an 20.000 Tafel-Gäste

- 120 Firmensponsoren unterstützen die Arbeit

- 100 wöchentlich zu versorgende soziale Einrichtungen

- 28 Ausgabestellen - verteilt auf das gesamte Stadtgebiet

2020

- Wegen der Corona Pandemie werden alle Ausgabestellen zum Großmarkt verlegt. Mit einem von uns entwickeltem Hygienekonzept, welches alle Auflagen erfüllt, finden hier von Montag bis Samstag ununterbrochen Ausgaben statt

- Über 3.000 “Corona-Helfer” folgen unserem Aufruf und melden sich zum Helfen. Dieser Einsatz schaft es auf die Titelseite der New York Times

- Zwischen Juni und August werden die einzelnen Ausgabestellen langsam wiedereröffnet

2021 - 2023

- Juli 2021: Verleihung des Bayerischen Verdienstordens an Hannelore Kiethe und die Arbeit der Münchner Tafel

- Juli 2021: Eröffnung der 28. Ausgabestelle in Pasing

- März 2022: Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden von der Münchner Tafel unbürokratisch versorgt. Eine zweite Ausgabe am Samstag wird eingeführt um die Massen an Flüchtlingen zu versorgen. Die Unterstützung unserer Sponsoren ist großartig

- Juli 2023: Hannelore Kiethe wird die Ehrenbürgerwürde der Stadt München verliehen

2024

- 30 Jahre Münchner Tafel e.V.

- Einführung einer Ausgabestelle zur Notversorgung existenziell bedrohter Menschen

- Unser Fuhrpark erhält den 21. Transporter

- Eröffnung der 30. Ausgabestelle in Pasing

- 1.000 ehrenamtliche Helfer verteilen jede Woche über 180 Tonnen Lebensmittel an weit über 20.000 Tafel-Gäste